東京都府中市にある大國魂神社は、東京だけでなく埼玉・神奈川など他の関東圏からも多くの方が訪れます。

武蔵国の総社・東京五社の1つでもあり由緒ある神社なんです。

そんな大国魂神社で御祈祷を受けたので、時間・料金・流れなどについて記録しておきます。

スポンサーリンク

Contents

大國魂神社とは?

大國魂神社は、大國魂大神[おおくにたまのおおかみ]を武蔵国の守り神としてお祀りした神社です。

この大神は、出雲の大国主神と御同神で、大昔、武蔵国を開かれて、人々に衣食住の道を教えられ、又、医療法やまじないの術も授けられた神様で、俗に福神、又は縁結び、厄除け・厄払いの神として著名な神様です。

大國魂神社ホームページより https://www.ookunitamajinja.or.jp/

アクセス

京王線 府中駅から徒歩5分

JR南武線・武蔵野線 府中本町駅から徒歩5分

駐車場

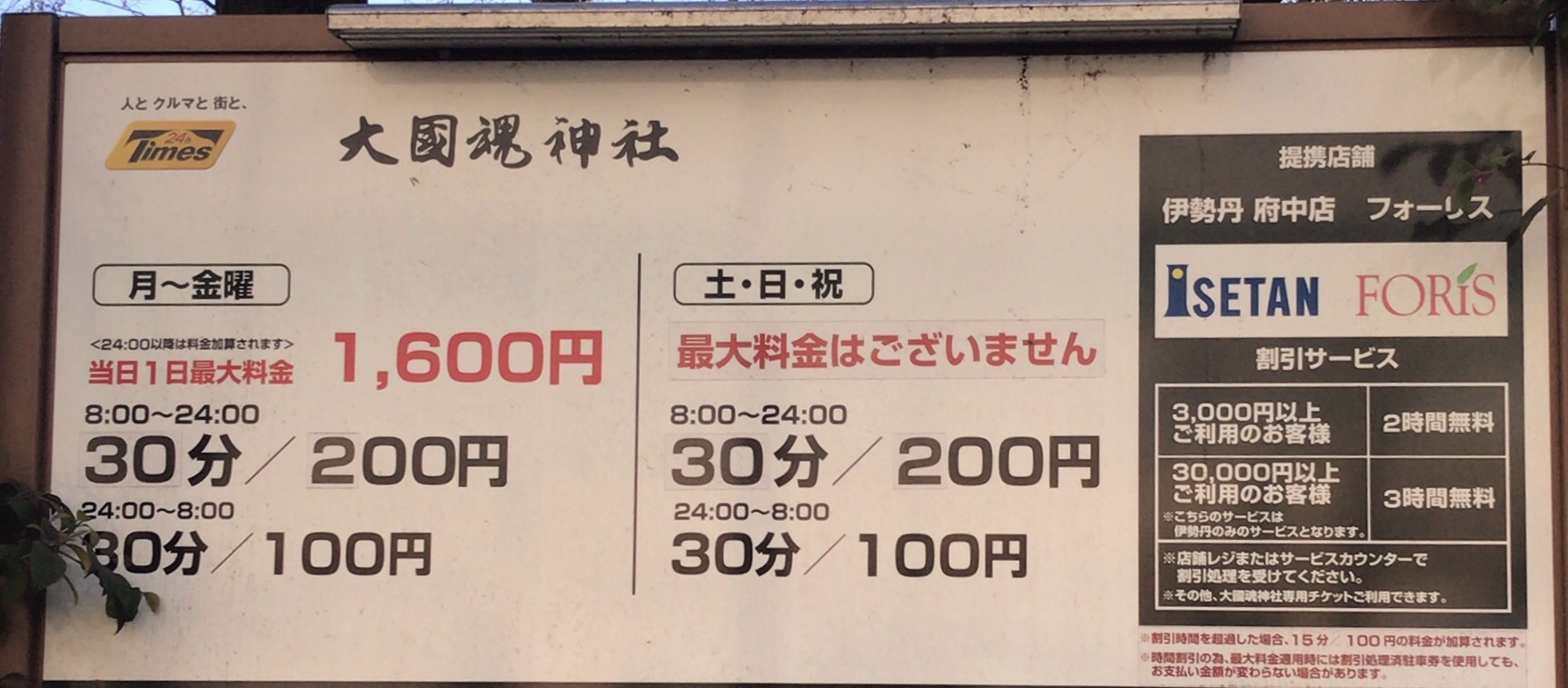

大國魂神社すぐ横に専用駐車場があります。

大國魂神社すぐ横に専用駐車場があります。

平日は1日最大1600円

30分/200円 (8:00〜24:00)

30分/100円 (24:00〜8:00)

土日祝は最大料金なし

30分/200円 (8:00〜24:00)

30分/100円 (24:00〜8:00)

大國魂神社できるご祈祷内容

厄除、八方除、七五三詣、初宮詣、商売繁盛、良縁祈願、学業成就、家内安全、工事安全、交通安全、心願成就、身体安全、入試合格、開運招福、諸災防除、病気平癒、安産祈願、旅行安全 など

厄除けとは ?

厄年は、「災いや不幸が降りかかりやすい年」と言われています。

そのため不幸がふりかからないように神社やお寺で厄年の人に対して祈願祈祷を行うようになったのが、「厄払い」の始まりです。

自分ではどうにもできないものに抗う為、神仏の力を借りるという訳です。

厄年でない場合でも、日常の厄を祓うことができます。

厄除け・厄払いはいついけばいいの?

厄払いに行く時期は、新年1月1日〜立春・節分の2月3日頃までに行くのが一般的とされています。

旧暦では立春からが新しい年になるので、新年を迎える前に厄払いをする、ということから立春までに厄払いを済ませるようになりました。

ですが、立春を過ぎたからといって厄払いができなくなるわけではありません。

大國魂神社で御祈祷を受けよう!厄除け・厄払い、家内安全

受付時間

9:00-16:00

個人の場合、事前予約はいりません。

◇神社の行事や結婚式などがあると長時間待たなければいけません。

事前にどの時間帯ならすんなり入れるのか確認するのをオススメします。

◇お正月は混み合っており、16時ギリギリに行ったのですが終わった頃には17時半になっていました。

所要時間

御祈祷は15〜20分程で終わりますが、人数にもよると思います。

(お正月に行った時は50人以上の人が同時に行われたので30分以上かかりました。)

初穂料

5000円〜

(一般的に御祈祷料は5000円か10000円のようです)

受付

受付(本殿の右側にある建物内)でご祈祷用紙に名前・住所・電話番号を記入し、初穂料を納めます。

◆お正月は人数が多いので、特別に記入場所・御祈祷受付所が設けられていました。

受付が終わると、略式なので御祈祷中に着用する小忌衣(おみごろも)が渡されます。

|

|

![]()

小忌衣は神事などに使用される上衣で、タスキのようなものです。

順番が来るまで待合室で待ちます。

(お正月は人が多すぎて待合室に人が溢れています。中に入れなくて外で待つ人もいました。)

番号が呼ばれたら拝殿内へ移動。

(人数が多ければ、何組か一緒に呼ばれます。祈祷内容もバラバラ。)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

御祈祷の流れ

・拝殿内の祭壇に向かって正座して座る

・祝詞がよまれる

(神聖な場なので、静かな気持ちでご祈祷を受けます。)

・一人一人の名前と住所が読み上げられる

・玉串奉奠

・授与品を受け取る

玉串奉奠のやり方

小忌衣を着用した人は玉串の奉奠をおこないます。

玉串を胸の高さに持ち、神前に進みます。

玉串に御祈念を込め台の上にお供えします。

↑

玉串奉奠のやり方を知らなくても、その場で教えてくれるので心配いりません。

|

|

参拝作法

二礼二拍手一礼です。

礼をする時は頭を深く下げます。

↑

こちらもその場で説明してもらえるので心配いりません。

授与品

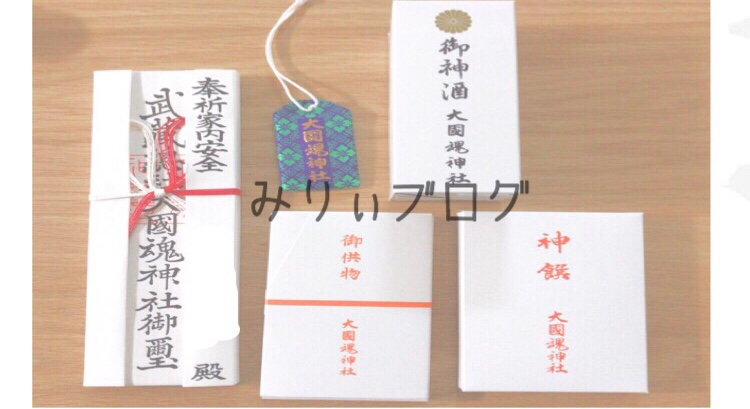

すべて終われば授与品をいただいて終了です。

中には

お札、お供え物(米、お菓子)、御神酒、お守り

が入っていました。

お守りは、御祈祷内容に合ったものが入っています。

今回は家内安全の御祈祷をしてもらったので下画像のようなお守りが入っていました。

【家内安全とは…】

家族に事故や病気がなく息災であること。

お供えものは神様からの頂き物なので、家族で食べて良いそうです。

今回は家内安全のご祈祷をしてもらいましたが、厄除け・八方除けの場合は授与品の中に絵馬が入っているそうです。

門の外に絵馬奉納所があるので、名前などを記入し奉納してから帰ります。

厄除けのお守り

お守りのカラスは八咫烏(やたがらす)という神の遣いです。

お札のまつり方

お札は神棚に祀ります。

神棚がない場合は、家族の集まる場所で南向きか東向きの目線より少し上に祀ります。

(タンスの上など)

祀る際は半紙を敷いてから祀りましょう。

この場所も無理なら、清潔な場所で祀るのが良いそうです。

まとめ

御祈祷の種類は様々ですが、基本的な流れはどの内容でも同じです。

御祈祷される際にはぜひ参考にしてください。

スポンサーリンク